情報処理推進機構(IPA)が毎年発表する「情報セキュリティ10大脅威」を、真面目に確認してみました。私なんかは実践から入ったタイプなので、セキュリティに関する知識はすべて我流です。

でも、たまにはこんな感じで真面目に勉強もするのです(笑)。

個人向け10大脅威2025(五十音順)

★ 初選出年(2016年以降)と10大脅威での取り扱い回数も記載

| 脅威 | 初選出年 | 取り扱い回数 |

|---|---|---|

| インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 | 2016年 | 6年連続9回目 |

| インターネット上のサービスへの不正ログイン | 2016年 | 10年連続10回目 |

| クレジットカード情報の不正利用 | 2016年 | 10年連続10回目 |

| スマホ決済の不正利用 | 2020年 | 6年連続6回目 |

| 偽警告によるインターネット詐欺 | 2020年 | 6年連続6回目 |

| ネット上の誹謗・中傷・デマ | 2016年 | 10年連続10回目 |

| フィッシングによる個人情報等の詐取 | 2019年 | 7年連続7回目 |

| 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 | 2016年 | 10年連続10回目 |

| メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 | 2019年 | 7年連続7回目 |

| ワンクリック請求等の不当請求による金銭被害 | 2016年 | 3年連続5回目 |

各脅威の詳しい解説と対策

① インターネット上のサービスからの個人情報の窃取

ネットショップやSNS、会員サイトなどでの情報漏洩が問題になっています。

大手企業でも被害に遭うケースがあり、住所や電話番号が流出すると、詐欺のターゲットになりやすくなります。

✅ 対策

・パスワードの使い回しをやめる

・不要なアカウントは削除

・個人情報をできるだけ入力しない

② インターネット上のサービスへの不正ログイン

他人のアカウントに不正ログインする手口です。

特に、パスワードの使い回しをしていると、一度漏洩すると他のサービスでも乗っ取られるリスクがあります。

✅ 対策

・パスワードを長く、複雑にする

・二段階認証を設定する(SMS認証など)

③ クレジットカード情報の不正利用

カード番号が流出し、身に覚えのない買い物をされるケースが増えています。

特に、フィッシング詐欺や不正アプリが原因となることが多いです。

✅ 対策

・明細を定期的に確認する

・カード情報を入力するサイトは慎重に選ぶ

・可能なら仮想カード(バーチャルカード)を利用

④ スマホ決済の不正利用

QRコード決済や電子マネーの不正利用が増えています。

特に、スマホの紛失やアカウント乗っ取りが原因で、大きな金額が盗まれるケースがあります。

✅ 対策

・スマホのロックを強化(指紋認証、顔認証)

・決済アプリの通知をONにする

・使っていない決済サービスは削除

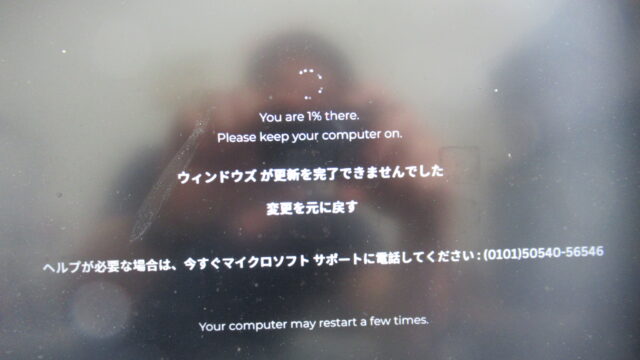

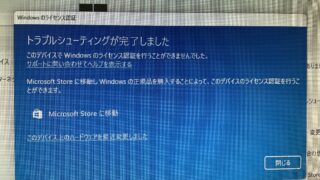

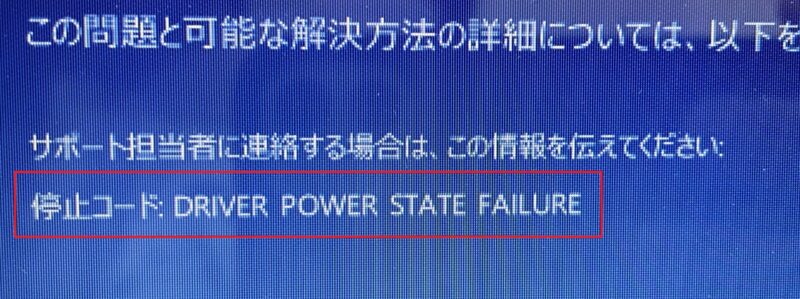

⑤ 偽警告によるインターネット詐欺

「ウイルスに感染しました!」と偽の警告を表示し、偽のサポート窓口に誘導する手口です。

初心者の方が焦ってしまい、詐欺業者にお金を払ってしまうケースが多発しています。

✅ 対策

・警告画面は無視する(本物の警告ならセキュリティソフトが出す)

・不審な電話番号に連絡しない

・ポップアップの「OK」を押さず、ウィンドウを閉じる

⑥ ネット上の誹謗・中傷・デマ

SNSでのデマ拡散や誹謗中傷が社会問題になっています。

特に、他人の悪口や嘘の情報を拡散すると、法的責任が発生することもあります。

✅ 対策

・根拠のない情報は拡散しない

・投稿する前に一度考える

⑦ フィッシングによる個人情報等の詐取

「銀行からの緊急メール」や「アカウントが停止されました」といった偽のメールで、ログイン情報を盗み取る手口です。

✅ 対策

・公式サイトに直接アクセスして確認する(メール内のリンクは押さない)

・怪しいメールは無視する

⑧ 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害

公式ストア以外からダウンロードしたアプリが、個人情報を盗むケースが報告されています。

✅ 対策

・アプリは公式ストア(Google Play / App Store)からのみダウンロード

・不要なアプリは削除する

⑨ メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求

「あなたの個人情報を持っています」などと脅して、金銭を要求する詐欺です。

特に、ビットコインでの支払いを要求する手口が増えています。

✅ 対策

・脅迫メールは無視する(開封しても問題なし)

・不安な場合は警察や消費者センターに相談

⑩ ワンクリック請求等の不当請求による金銭被害

「動画を再生しただけで料金が発生」などと偽の請求画面を表示する詐欺です。

✅ 対策

・請求が来ても無視する(本当に契約していたら、正式な書面が届く)

・不安なら消費者センターに相談

まとめ

書いて確認してみると、知っていることばかりですが、それをお客様に説明するときには、正しい用語が必要な場面があります。普段は図を描いたり、何かに例えたりして伝えていますが、詳しいお客様がいらっしゃったときのために備えておかないと……想像しただけでも恥ずかしいですね。