「たくさんお金を払ったほうが、良いものに決まってる!」

そう思われる方も多いですよね。でも、パソコンに関しては必ずしもそうとは限りません。

先日、お客様からこんなお話を伺いました。

「8万円で買ったDellのパソコンが5年で壊れたから、思い切って25万円出して富士通のパソコンを買ったんだけど、2年で壊れたんだよね。」

高いパソコンを選んだからといって、必ずしも長持ちするわけではないのです。

高いパソコン=高品質?

部品の品質を考えると、安いパソコンも高いパソコンも、実は ほぼ同じ規格・品質の部品 を使っています。

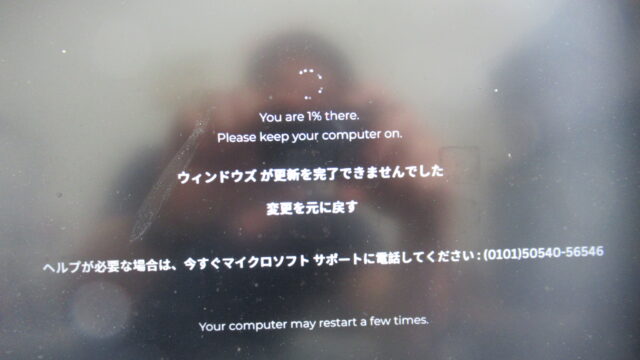

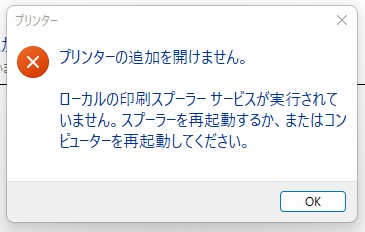

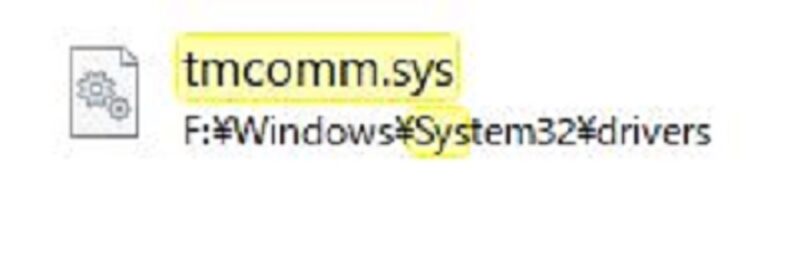

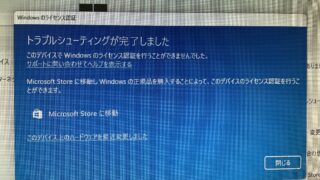

パソコンの故障で最も多いのは HDDやSSD(保存ディスク)の故障 です。また、起動しなくなるなどのトラブルの多くは OS(Windows)の問題 によるものです。

「高いパソコンだから、すごく良いHDDやSSDが入っている!」というわけではなく、基本的にはどのメーカーのパソコンも 同じ品質のHDD/SSDが搭載されている のです。

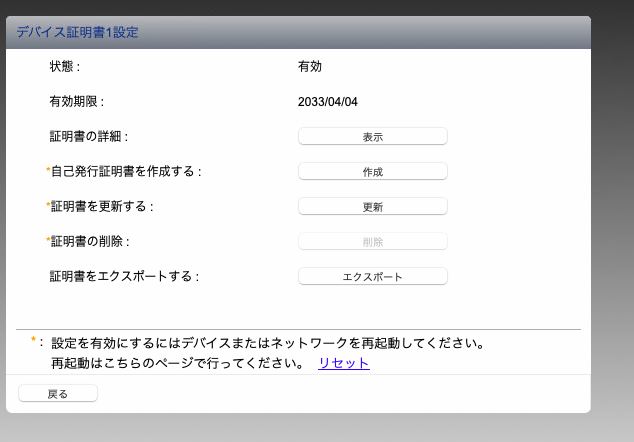

また、Windowsパソコンを買えば、搭載されているのはどれも Windows 10やWindows 11 です。高級機種だから特別なWindowsが入っている、ということはありません。

価格と故障率の関係

確かに、高額なパソコンは CPUやメモリが高性能 で、処理速度が速かったり、デザインが優れていたりします。

しかし、部品単位で見ると、不良率や故障率は 安いパソコンでも高いパソコンでも大きく変わりません。

もちろん、各メーカーごとに工夫や付加価値がありますので、一概に「高い=無意味」とは言えません。

例えば:

- 東芝のHDDプロテクション機能(衝撃によるHDDの故障を防ぐ)

- Panasonicのタフブック(耐久性に優れ、落としても壊れにくい設計)

こうした 独自の強み を持つモデルもあります。

まとめ

パソコン選びでは、「高いから長持ちする」という考え方を見直すことが大切です。

大事なのは どんな使い方をするか。必要以上に高性能なパソコンを買うよりも、 こまめなメンテナンス や バックアップ を意識するほうが、長く快適に使えます。