パソコンの仕組みは、人間の体に例えることができます。脳(CPU)、手足(周辺機器)、身体(筐体)、血液(電流)、心臓(電源ユニット)といったように、人間に近い機能を持つ部品の組み合わせで構成されています。

パソコンにおいて「脳」にあたるのはCPUです。人間と同じように、使いすぎると熱を持つため、適切な温度を維持し、熱管理を行う必要があります。

そのため、熱くなれば冷やす仕組みが不可欠です。ただし、人間と異なるのは、CPUは結露しない温度(おおよそ0℃程度)であれば、冷えすぎても問題ないことです。

※一部では「−10℃でも動作可能」と記された記録もあるようです。

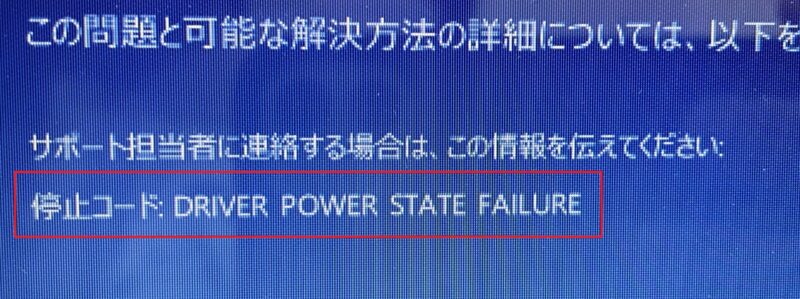

CPUはこたつのように常に発熱しており、使用中はおおよそ60℃以上に達し、最大では100℃近くになることもあります。100℃付近まで温度が上がると、CPUは自動的に動作を停止(リセット)します。これは人間でいう熱中症のような状態で、運が悪ければCPUが故障する恐れがあります。

技術的には、半導体素子は動作中に発熱し、放置すれば素子自体が破損してしまうからです。

CPUの冷却方法

CPUの冷却には、銅やアルミニウム製の放熱板(ヒートシンク)が使用されます。これらはCPUから発生する熱を吸収し、空冷ファンで熱を外部へ逃がすことで温度を下げます。この空冷装置を「CPUファンユニット」と呼び、パソコンには必ず必要な部品です。

ファンレスパソコンについて

中には、低発熱のCPUを搭載し、空冷ファンを搭載しない「ファンレス仕様」のパソコンも存在します。このようなタイプは「静音パソコン」とも呼ばれ、過去に一時的なブームとなりました。

しかし、私はあまりおすすめしません。ファンレス仕様のパソコンは、熱暴走によるトラブルや、発熱による動作低下が発生するリスクが高いためです。

熱伝導グリスの役割

CPU冷却の効果を高める部品として「熱伝導グリス」があります。これは、CPUとヒートシンク(銅やアルミニウム製の部品)との接触面に塗布することで、隙間を埋め、より効率的に熱を伝えられるようにするものです。

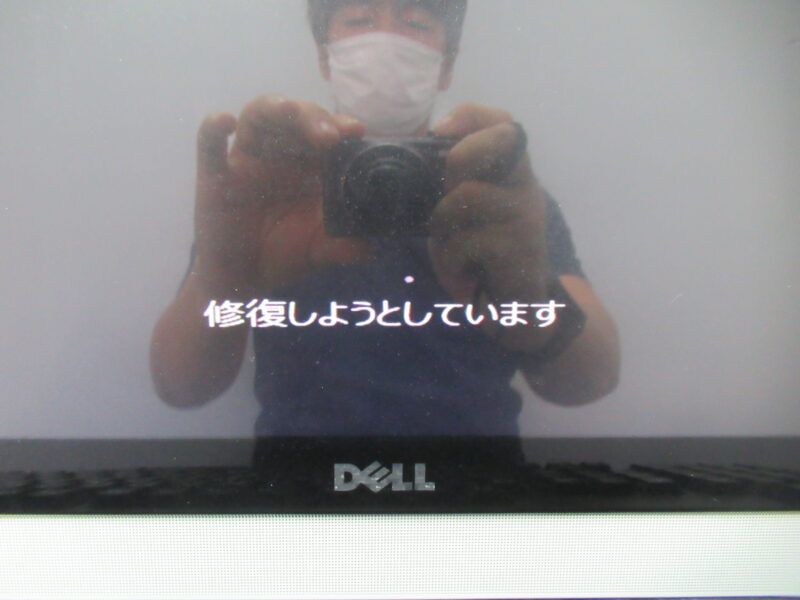

今回は、10年間使用されたパソコンのCPU部分を分解し、熱伝導グリスを塗り直しました。

「塗り直しても効果はない」という意見も見かけますが、なんというか……気持ちの問題でしょうか? 数値的な差はあまり出ないかもしれませんが、メンテナンスを施すことで、気分的にはパソコンがよく冷えるような気がします。